誰もが教育や学歴について語りたがるが、教育や学歴の研究が参照されることは少ない。そして参照軸を失った教育語り、学歴語りは、まるっきり同じ論点について堂々巡りを繰り返す。あらゆる領域に当てはまることだが、教育においては特に、とっくの昔に解決した論点や、提唱されていた主張が、ゾンビのように(さも新しいものかのような顔をして)よみがえってしまうことが多い。

とはいえ、ここで時間も能力も有限な普通の人間に、「最低でも新書3冊読んでから喋れ」とか、「この論文くらい読んどけ」とかと言うのは、ほとんど「黙れ」と言っているのと同じだ(新書ぐらい誰でも楽に読めるだろと思ってるなら、認識を改めるべきだろう)。

ということで、この記事ではメリトクラシーに関する教育社会学の超有名な(記念碑的)研究を乱暴に要約し、ダイジェスト式に紹介していく。筆者は素人なので、研究の妥当性を判断する(できる)立場にないし、要約の仕方も雑である(というか怖いもの知らずの素人だからこそこういう記事を書いてるのだけど)から、そこらへんは一応了承しておいてほしい。

ここで「メリトクラシー」という語について補足しておこう。記事のタイトルでは「メリトクラシー(≒学歴社会)」としているが、厳密に言うと両者は異なるものだ(というかしばしば両者は対立するものとされる)。とはいえ、ここでいちいち言葉を腑分けする暇はないし、厳密な定義を決めることは記事の趣旨から外れるので、とりあえず以下のように定義しておこう。*1

メリトクラシーとは、能力を基準にして選抜を行う仕組みのことである。実際には、教育における競争によって選抜を行う、という形をとる。

まぁ分かったような分からんような感じだが、ざっくり「学歴社会の話をしてるのね」と理解してほしい。読んでいけば分かるように、メリトクラシーに関する研究はこの定義自体の見直し、問い直しを含んでいる(ことが多い)。あくまでざっくりとしたイメージとして持ってほしい。

さて、以下では時系列に沿いつつ、各研究を概観していく。そのための補助線として、多少雑ではあるが見通しの良いストーリーを与えておきたい。すなわち、

日本のメリトクラシーは、「みんなが競争に参加する」という特徴を持っていたが、そこには欺瞞が潜んでいた。しかし次第に、「競争が上と下に分かれる」、「競争の基準が多様化する」という現象が起こり、日本のメリトクラシーは変容していった。

このストーリーを念頭に置きながら、さっそく本題に入っていこう。*2めんどうくさいことは全部註に押し込めたし、太字だけツラツラ読んでいけばだいたいのことは理解できると思うので、気になったら適宜太字以外も拾っていく感じで読んでほしい。*3

- 日本では、大衆が競争に参加している:竹内洋『日本のメリトクラシー』1995

- 「学歴社会」は機会不平等を隠蔽する装置である:苅谷剛彦『大衆教育社会のゆくえ』1995

- 努力・意欲に階層格差が生じ始めている:苅谷剛彦『階層化日本と教育危機』2001

- 新たなメリトクラシーが到来しつつある:本田由紀『多元化する「能力」と日本社会』2005

- 親から子に受けつがれているのは学歴である:吉川徹『学歴と格差・不平等』2006

- 推薦はマス選抜の装置である:中村高康『大衆化とメリトクラシー』2011

- 少し長いまとめ

- 参考文献、というか申し訳程度のブックリスト

日本では、大衆が競争に参加している:竹内洋『日本のメリトクラシー』1995

日本のメリトクラシーには2つの謎がある。

①大衆が学歴取得競争に参加している(していた)こと。日本のメリトクラシーが青田買い型(エリートを初期に選抜)やトーナメント型(勝ち進めなかった敗者はそれ以上競争に参加できない)であれば、大衆を競争へと動機づけることはできないはずだ。ということは、日本のメリトクラシーには、(それらとは違い)大衆を競争へ動機づけ、競争から降りさせない仕掛けがあったはずである。

②機会の不平等が顕在化しない(しなかった)こと。日本が機会不平等な階層社会であり、上位階層の者ほど競争において上位に立つのは事実であるのに、ある時期(90年代)までは、「機会の不平等」(≒階層の不平等)ではなく「学歴の不平等」ばかりが取り上げられていた。ここから、日本のメリトクラシーには、「機会の不平等」を社会的な盲点にしてしまうようなメカニズムが働いていた、ということが推測できる。

竹内洋『日本のメリトクラシー』は、①について詳しく検討し、その謎を解き明かしていくのだが、その前に謎解きの鍵を用意しておきたい。

日本における受験競争の一番の特徴は、小刻みな偏差値によって学校が序列化されていることである。他国における序列は「一部の超有名大学とその他」というざっくりとしたものであり、日本とは異なる断層的な選抜システムと言える。そこで、この日本特有の小刻みな偏差値による序列をここでは傾斜的選抜システムと呼ぼう。

加えて、日本的な(日本社会に共有された)競争観にもある特徴がある。それは競争が「トーナメント型」で行われる、すなわち一度敗れると敗者復活戦はなく、初期に勝ち進んだ者は雪だるま式に利得を得る、という認識である。よくある学歴社会批判(大学受験というゲームで勝った者が、その肩書でもって実力以上に評価される)は、このトーナメント型競争という認識を前提としている。これを「トーナメント幻想」と呼ぼう(幻想というのは、すぐ後で見るようにその事実認識が間違っているからである。日本のメリトクラシーにおいてはトーナメントを崩すような要素が重要な役割を果たしている)。重要なのは、トーナメント幻想は学歴社会批判を引き起こすと同時に、一度負けたら這いあがれないという脱落の恐怖によって学歴競争を焚きつけもする、ということである。

役者は揃った。いよいよ①なぜ大衆が競争に参加しているのかに答えていこう。

トーナメント幻想(「日本は学歴社会だ」という認識)は人々を競争へと焚きつけるが、限られた椅子を奪い合うエリート主義的競争に大衆を参加させることは難しい。大衆は「そんな難関なら自分には関係ない」と競争を降りてしまうからだ。しかし、傾斜的選抜システム(=小刻みな偏差値)は、エリート校には手が届かない大衆が「ちょっとでも上を目指す」ことを可能にする(柄相応競争)。つまり大衆が競争に参加することを可能にするのである。

それに加えて、日本のメリトクラシーにはトーナメントの抜け道=敗者復活戦が組み込まれている。そもそも小刻みな偏差値によって決定的な選抜が行われないから、入れ替え戦、敗者復活戦が起こりやすい(中・下位の高校から上位の大学へ、といったことが起こりやすい)。更に、トーナメント型競争への批判(勝者が雪だるま式に利得を得ることへの批判)が根強いことから、出身高校や高校での成績が大学受験にほぼ影響しないという御破算主義が採用されている。こうした敗者復活戦(を生じさせやすい条件)の存在は、競争に一度敗れた者にも再チャレンジを促し、更なる競争へと焚きつける。*4

竹内は、上に見てきたような日本のメリトクラシーの仕掛けを以下のように例えている。

「日本のメリトクラシーは、コンフィデンス・ゲーム(信用詐欺)で騙されたカモを「運が悪かった」と、ていよく諦めさせ、ゲームから降りさせる冷却(クール・アウト)ではない。「こんどはうまくいくって。賭け金を減らしてもうひと勝負」と、さらに誘い込む。」(竹内「日本のメリトクラシー 増補版」p242)

さて、竹内は、(限られたエリートだけでなく)大衆を学歴競争に巻き込むという、日本のメリトクラシーの仕掛けを明らかにした。しかし、最後のところで受験競争から撤退し就職を選ぶ高校生について取り上げ、彼らは成績と無関係なところに価値を見出しており、それによって安全に競争から降りている(冷却されている)、と分析している。

では、彼ら(=非エリート)は本当に競争に巻き込まれていないのだろうか。言い換えれば、非エリートはメリトクラシーから遠いところにいるのだろうか。

ここで、苅谷剛彦『学校・職業・選抜の社会学』東京大学出版会、1991を参照しよう。苅谷は、高卒就職市場における選抜は、企業による高校の学力ランクに基づいた選抜オファー=求人活動と、学校による学校内成績に基づいた推薦という形で行われており、これが非エリートをメリトクラシーに巻き込んでいる=競争から降りさせず参加させている、と分析している。非エリートは偏差値競争という観点から見れば冷却されているが、実は学校内成績によって競争へと焚きつけられてもいたのである。

これまでの話をまとめよう。日本のメリトクラシーは、エリートのみならず、大衆や非エリートをも競争に巻き込んでいる、言い換えれば大衆レベルで競争が繰り広げられているところに特徴がある。これはよく言えば、メリトクラシーが国民全体を包摂している、ということでもあり、教育格差や社会的排除が叫ばれる昨今からすると幸福な時代にすら見える。しかしそこにはある盲点があった、と苅谷剛彦は指摘する。*5

竹内洋『日本のメリトクラシー』東京大学出版会、1995→2016(増補版)

「学歴社会」は機会不平等を隠蔽する装置である:苅谷剛彦『大衆教育社会のゆくえ』1995

先に述べたが、日本のメリトクラシーの謎は、①大衆が競争に参加していること、②機会の不平等が顕在化しないこと、の2つである。竹内『日本のメリトクラシー』は、日本のメリトクラシーそのものに潜む仕掛けを考察して①に答えたが、苅谷剛彦『大衆教育社会のゆくえ』は、日本社会が日本のメリトクラシーに対して向けている「まなざし」に焦点を当てて②に答えている。

では、②機会の不平等が顕在化しないこととは具体的にどういうことなのか。諸外国において「階層と教育」すなわち機会不平等の問題は常に教育における中心的テーマであり、日本においても戦後すぐはそうした問題意識が濃厚だった。しかし高度経済成長とともに、機会不平等は事実として存在し続けたのにも関わらず、その問題自体がどんどん忘れ去られていった(潜在化していった)のである。苅谷はこのパズルを、「学歴社会」と、戦後日本型平等観*6を鍵にして解いていく。

私たちは「学歴社会」批判が大好きである。竹内『日本のメリトクラシー』でも見たように、一度学歴を手にした者は雪だるま式に得をしていく、学歴は本来の実力を反映しておらず、雪だるま=見せかけである、という意見は根強い。このような「学歴社会」批判は、学歴差が引き起こす不平等(学歴取得以後の不平等)に焦点を当てたものだと言ってよいだろう。しかしそのとき、階層差が学歴取得に及ぼす影響(学歴取得以前の不平等、つまり機会不平等)が盲点になっている、と苅谷は喝破する。*7

更に、教育を(現場レベルで、また制度レベルで)動かしていたロジックも、機会不平等の隠蔽に手を貸した。そのロジックとは、生徒の能力は無限でありそこに差はない(平等である)という認識を前提にして、生徒が「差別感」を抱かない教育を理想とする、戦後日本型平等観である。戦後日本型平等観は、客観的事実としての不平等(=機会不平等、階層格差)ではなく、生徒が主観的に差別感を抱くか否かを問題としている。戦後日本型平等観が求めるのは、実態としての平等、機会不平等を是正化する形での平等(例えば能力別クラスにすることで、学力下位に手厚くサポートするなど)ではなく、処遇の平等(能力別クラスのような、生徒ごとに異なった取扱いをするやり方は差別感を生むので、なされてはならない)なのである。こうした序列の顕在化を徹底的に阻もうとする戦後日本型平等観は、機会不平等を見えにくくしたのみならず、階層格差や機会不平等に触れること、語る事自体をも(生徒に差別感を抱かせるとして)タブーにしてきた。*8

また、戦後日本型平等観の要請した処遇の平等と、「学歴社会」観は、特定の階層文化と結びつかない、「公正」なメリトクラシーを実現した。面接や小論文といった主観的で恣意的な基準が混ざりこみかねない要素は基本的に排除され、形式的に標準化された記述試験が用いられることで手続き平等が徹底されるとともに、学歴エリートが独自のエリート文化を持たない(持てない)ことで、大衆と明確に区別されない存在とされたのである。こうした手続き平等とエリートの大衆性が、メリトクラシーの公正さを、少なくとも見かけ上は担保していただけに(つまりどんな階層出身でも、原理的には努力次第で階層上昇可能なだけに)、機会不平等はいっそう見えにくくなった。

竹内『日本とメリトクラシー』と絡めて以上をまとめよう。日本のメリトクラシーは、大衆が競争に参加するという、見ようによっては幸福なものであったが、一方で機会不平等が覆い隠されてきた。苅谷は、メリトクラシーを「学歴社会」と捉える視線、処遇の平等を求める戦後日本型平等観という、諸外国とは異なる日本のユニークな特徴に焦点を当てることで、一見平等に見える大衆教育社会において、階層格差、機会不平等が覆い隠されるメカニズムを明らかにしたのである。*9

しかし90年代に入ると、一見平等に見える(一億総中流幻想)という前提すら崩れ、むき出しの格差が現れ始めた。みんなが競争に参加する(もちろん苅谷が指摘するように、欺瞞をはらみながらではあるが)という日本のメリトクラシーは変質してきているのではないか、と苅谷は指摘する。*10

努力・意欲に階層格差が生じ始めている:苅谷剛彦『階層化日本と教育危機』2001

上で見てきたのは、「学歴社会」批判が機会不平等を覆い隠してきたということだった。ところで「学歴社会」批判とよく似たものとして「受験競争」批判が挙げられる。『階層化日本と教育危機』において苅谷は、子どもの努力の総量は減少しており、更に努力の階層差が拡大しているという現実を指摘し、「受験競争」観がその現実を見えにくくさせたと指摘している。

しかしこのことを見ていく前に、まずは当時の教育政策、つまり「ゆとり教育」について説明しておく必要がある。我々が普通「ゆとり教育」と言われて思い浮かべるのは、1998年改訂の学習指導要領(とそれに付随する教育改革)である。しかし実は、日本の教育は70年代から(具体的には77年改訂学習指導要領から)、ゆっくりとした歩みではあるが着実に「ゆとり教育」へと向かっていた。そこで、70年代から始まった「ゆとり教育」を「(広義の)ゆとり教育」と呼び、98年改訂学習指導要領以降の「ゆとり教育」を「(狭義の)ゆとり教育」と呼ぼう。『階層化』に収録されている論文が発表されたのは、「(広義の)ゆとり教育」を通じて学生の学力が低下したのではないか、このまま「(狭義の)ゆとり教育」が実施されれば取り返しのつかないことになるのではないか、という議論(学力低下論争)がなされていた真っ只中であった。

この「(狭義および広義の)ゆとり教育」の背景にあったのは、「学歴社会、受験競争によって子どもたちは勉強し過ぎている」という認識であり、「学習負担を減らすべきだ」という判断であった。竹内『日本のメリトクラシー』、苅谷『大衆教育社会のゆくえ』で見てきたように、日本のメリトクラシーは公正であり(それゆえ努力次第で結果が決まり)、大衆を巻き込んでいる、と見なされてきたわけだが、そうした大衆が競争に参加する状況を不健全とする認識、「受験競争によって勉強し過ぎている子どもたち」への同情もまた、日本社会においては根強かったのである。

では実際問題、90年代当時「学歴社会、受験競争によって子どもたちは勉強し過ぎてい」たのだろうか。言い換えれば、90年代の学生は「努力のし過ぎ」という状況だったのだろうか。苅谷は、79年と97年における高校生の学校外での学習時間のデータを、努力の指標とすることで、以下のように結論づける。18歳人口の減少や入試方法の多様化などにより受験圧力が弱まったことで、努力は全ての階層で減少しつつある。また、親の促しの多寡あるいは学習習慣の有無が影響することで、階層によって努力の量には差が生じている。そして、特に階層下位の生徒の努力量が減少している、すなわち努力の階層差が拡大している。

続けて苅谷は、更にショッキングな指摘を行う。努力と自己有能感の関連性は(部分的に)失われており、階層下位の生徒たちは、(未来ではなく)現在を志向し、成功物語を否定することで、かえって自己有能感を高めていたのである。つまり、階層下位の生徒たちは、競争から降りることで「自分自身にいい感じをもつ」ようになってきていたのである。

苅谷の分析が描き出したのは、努力の階層差は拡大しており、階層下位の生徒たちが競争から降りることで自己有能感を高めている、という、いささかディストピアめいた(あるいは、階層差のキツいイギリスなどの諸外国に近づいてきた)日本社会の実態であった。ではなぜ90年代に入りこのような事態が生じたのだろうか。苅谷は「インセンティブ・ディバイド」(誘因・意欲の格差)という仮説によって、両者を説明する。

「学歴社会、受験競争によって子どもたちは勉強し過ぎている」という誤った認識を基に生まれた「(広義の)ゆとり教育」は、競争(という外発的動機づけ)を否定する価値観を広めて、ただでさえ(18歳人口の減少などによって)緩和されていた競争をさらに緩め、受験圧力を弱めてきた。競争圧力が弱まることで、多くの生徒にとって学びに向かうインセンティブ(外発的動機づけ)は見えにくくなり、意欲の減退が起こった。しかしここでのポイントは、意欲の減退は、全ての生徒に同じように生じているわけではなく、生じ方にも階層差があった、というところにある。階層上位の子供は、その環境(例えば私立校や塾)ゆえに外発的に動機づけられるか、あるいは元々の内発的動機づけによって意欲を失わずにいる(内発的動機づけ自体、文化資本の影響を強く受けるものである)。しかし階層下位の子供は、外発的動機づけも内発的動機づけも失っており、それ故競争から降りることで自己有能感を高めている可能性がある。そして「(狭義の)ゆとり教育」は、その方向にさおさし、努力と意欲の階層差を一層拡大させる恐れがある、と苅谷は指摘した。*11

さて、その後の展開をここで詳しく追う暇はないが、とにかく文科省は苅谷らの指摘を受け、ゆとり教育の抜本的見直しへ乗り出し、「確かな学力」といった形でゆとり教育から方向転換する姿勢を明確にした(むろん、この動きにも様々な批判はあるが)。*12そうした政策レベルでの方針転換があったとはいえ、苅谷の指摘した「競争から降りる人々」の出現は、大衆を巻き込み束の間平等の夢を見させた日本のメリトクラシー(≒大衆教育社会)の変質を告げる衝撃的な事態であった。

『階層化』で展開した論点(の一部)をまとめ直したのが『教育改革の幻想』ちくま新書、2002である。

新たなメリトクラシーが到来しつつある:本田由紀『多元化する「能力」と日本社会』2005

先に紹介した、「競争から降りる人々」が出現してきているという苅谷の指摘は、現代社会においてメリトクラシーが弱まってきている、メリトクラシーが階層上位に偏りだしている、という指摘と受け取れる。これは、メリトクラシーの変質を、メリトクラシーの弱化、偏在化として描き出す議論である。しかし、本当にそうなのだろうか。メリトクラシーが弱まっているのではなく、(旧来の、これまで見てきた「日本のメリトクラシー」とは異なる)新しいメリトクラシーが出現してきているのではないか。こう主張するのが本田由紀の『多元化する「能力」と日本社会』である。*13

さて、先に「(狭義および広義の)ゆとり教育」の背景にあったのは、「学歴社会、受験競争によって子どもたちは勉強し過ぎている」という認識であり、「学習負担を減らすべきだ」という判断である、と説明した(これを「学習負担過大」論と呼ぼう)。この説明は半分正解で半分間違いである。「ゆとり教育」は、上に見た「学習負担過大」論の他にもう一つ、「新しい能力」論という源流を持っていたからだ。*14

「新しい能力」論とは何か。それは、先行き不透明な時代にあって、今までのような詰め込み教育、暗記教育では培えない、主体性や思考力、自ら考える力が重要になってくる、教育はそういった力を育てる方向にシフトすべきだ、という議論である。こうした議論、現状認識が表明されたのは、1984年に中曽根内閣下で発足した臨時教育審議会(以下、臨教審)においてである。*15

77年改訂学習指導要領(≒「(広義の)ゆとり教育」)が「学習負担過大」論の源流とするなら、臨教審とそれを受けた89年改訂学習指導要領が「新しい能力」論の源流である。この二つの路線が合流したことで、98年改訂学習指導要領、すなわち「(狭義の)ゆとり教育」が成立したのだ。

さて、苅谷『階層化』で見たように、「学習負担過大」論は今や説得力を持たなくなってしまった。しかし、「新しい能力」論は今なお根強い、どころかますます盛んになってきており、社会は一層「新しい能力」を求める方向へシフトしている。こうした「新しい能力」を要求し、それが地位達成に影響する新たなメリトクラシーを、本田由紀は「ハイパー・メリトクラシー」と名づけている。

では、ハイパー・メリトクラシーにはどんな特徴があり、従来のメリトクラシーとどんな点で区別されるのだろうか。ここでは「能力の形成」と「能力の測定」という視点からハイパー・メリトクラシーを捉えてみよう。

ハイパー・メリトクラシーにおいて要求されるのは、古い能力(だけ)ではなく、「新しい能力」であった。それは具体的には、意欲や主体性、コミュニケーション能力や対人能力などである。こうした「新しい能力」を育むために求められる努力は、「古い能力」=学力を高めるための努力とは異なったものになる。基本的には、一人黙々と勉強していれば学力を高めることは可能である。しかし「新しい能力」を高めるには、周りの人間を意識し、その中で自分の立ち位置を把握しながら上手く立ち回ることが必要になる。そして実際、現代の高校生の努力は、「古い能力」の育成=学業よりも、「新しい能力」の育成に注ぎ込まれているのである(苅谷が言う「努力の減少」は実は「古い能力(学業)のための努力(=勉強量)」の減少でしかなく、生徒は実は「新しい能力のための努力」にエネルギーを注いでいたのだ、と本田は指摘する)。

少し考えれば分かるように、「新しい能力」を育むための努力は誰にでもできることではない(読者の小中高での教室体験を思い出してほしい。そこにはコミュニケーション強者と「コミュ障」がいたはずである)。ではその差、「新しい能力」を育むための努力ができる者とできない者の差はどこから生まれるのだろうか。本田の研究は、「新しい能力」が、その子どもの家族関係のあり方(コミュニケーションの密度は高いか、関係は良好か、期待されているか)に強く影響されている、と指摘する。これは、子の教育達成や社会的達成が家庭(という属性、環境条件)に大きく左右されるという、機会不平等な事態である。しかもこの機会不平等は、単なる所得や階層の差となって現れるわけではなく、あくまで (コミュニケーションの多寡といった) 質的な差として現れるから、事態は一層ややこしい。従来のメリトクラシーがタテマエ上は機会不平等(階層差が学歴取得に影響を及ぼす事態)を問題と見なしていたのと違って、ハイパー・メリトクラシーは、機会不平等(家庭の質的環境が地位達成に影響を及ぼす事態)を問題としない。*16

さらに、「新しい能力」の測定は、曖昧な基準がまかりとおり、全人格が評価の対象となるという、息苦しい社会を出現させる。従来のメリトクラシー=学力試験による選抜は、少なくともタテマエとしては「手続き平等」を保っており、また学力という人格とは切り離された指標「のみ」を評価対象とするものだった。しかしハイパー・メリトクラシーにおいては、「手続き平等」のタテマエすら取り払われ、選抜基準が不透明になるとともに、私たちは何もかもむき出しにされ、全人格を洗いざらい評価される。私たちの一つ一つの行動が評価の対象となってしまうのである。*17

本田の議論は、苅谷が『階層化』において努力の減少、メリトクラシーの弱まりとして描いた事態を、むしろ努力の宛先の変化、新たなメリトクラシーの到来として描いている。それはまた、「学歴社会」批判論者が、学歴なる偽の指標によって歪められていない真のメリトクラシーと称揚するものを、従来のメリトクラシーよりも苛烈で不平等な競争社会と描き出すものでもある。*18

とはいえ本田は、メリトクラシーには収まらない、あるいはメリトクラシーでは捉えられない事態(=ハイパー・メリトクラシー)が生じてきていると指摘するに留まっており、メリトクラシーからハイパー・メリトクラシーへ社会が一挙に転換したとは言っていない。現代社会は、実際にはメリトクラシーとハイパー・メリトクラシーの混合物なのである。次に見るのは、現代社会における(ハイパー・メリトクラシーではなく)メリトクラシーの展開であり、言わば苅谷『階層化』の延長線上にある日本の姿である。

本田由紀『多元化する「能力」と日本社会』NTT出版、2005

本田由紀『教育は何を評価してきたか』岩波新書、2020では、第5章でハイパー・メリトクラシーを扱っている。

親から子に受けつがれているのは学歴である:吉川徹『学歴と格差・不平等』2006

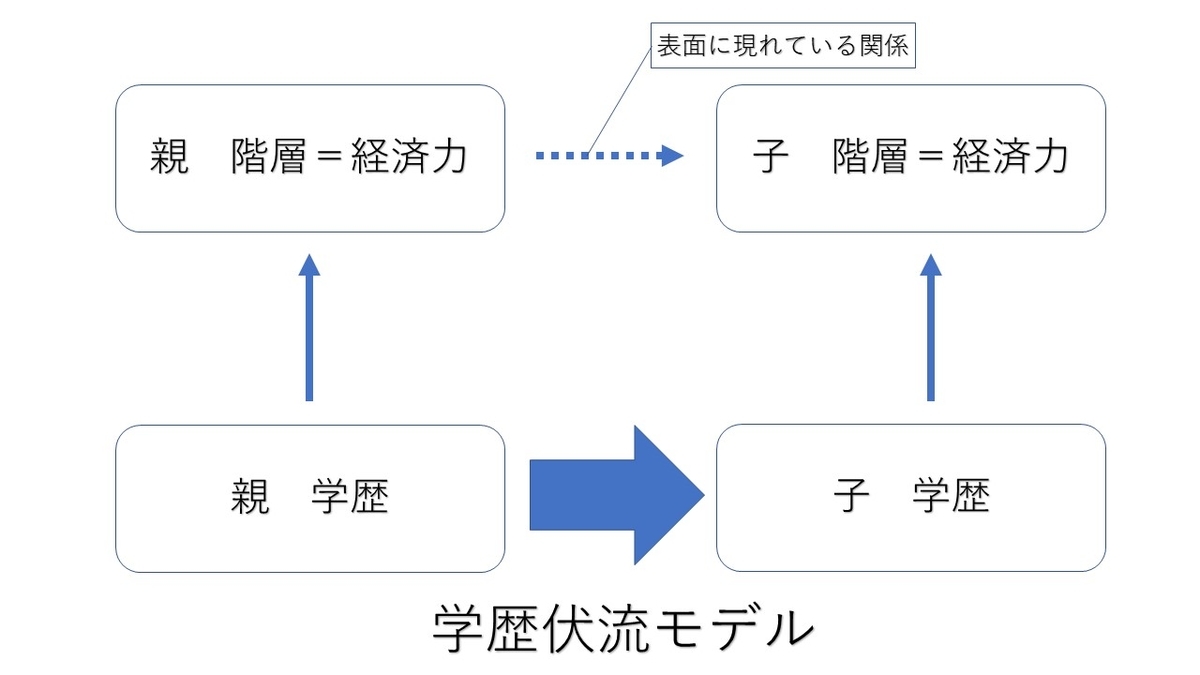

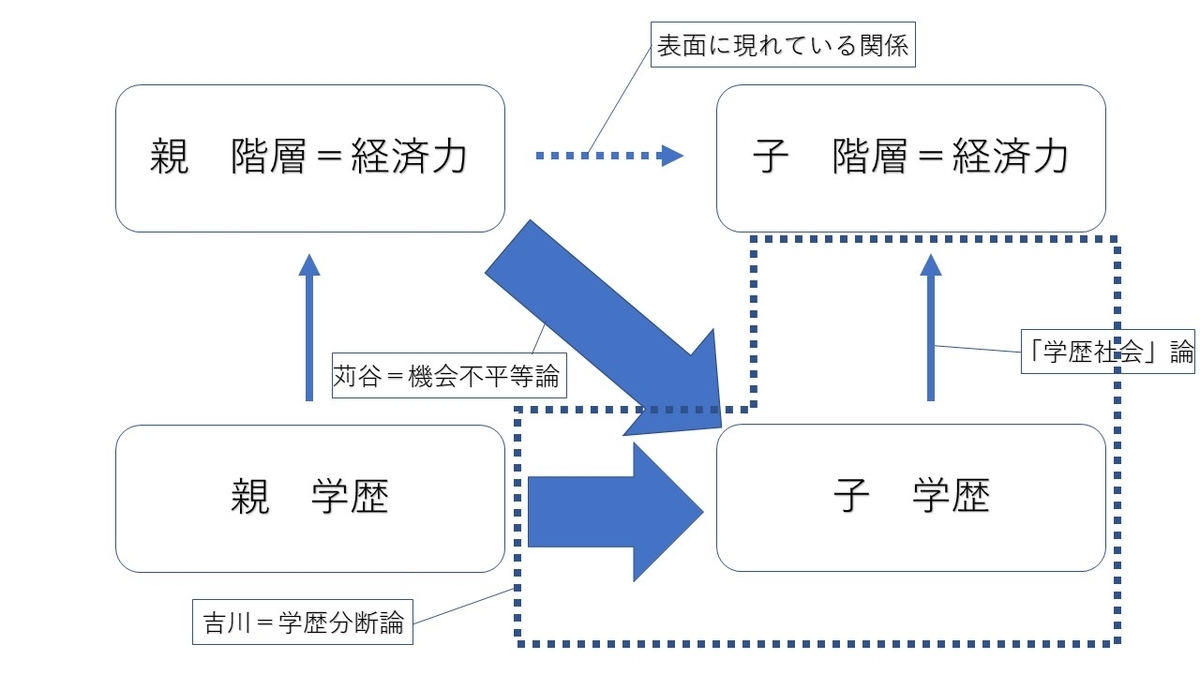

さて、苅谷『階層化』が描き出したのは、階層下位がメリトクラシー(=競争)から降り、むき出しの機会不平等が現れ始めているという事態だった。こうした機会不平等を問題視する立場は、親から子へと階層が受け継がれるメカニズムを以下のように考える。まず階層格差があり、それが学歴を媒介として再生産される(親から子へ受け継がれる)。こうした考えを、ここでは「学歴媒介モデル」と呼ぼう。

この「学歴媒介モデル」に異議を唱えたのが吉川徹『学歴と格差・不平等』であった。

「学歴媒介モデル」は、階層を主、学歴を従(媒介)と捉える考え方である。むろん現実にはこのような側面もあろうが、むしろ学歴を主、階層を従と考えた方がより現実を説明できるのではないか、と吉川は指摘する。つまり、まず学歴格差があり、それによって階層格差が生み出され、更に学歴が親から子へと受け継がれる。こうした考えを、ここでは「学歴伏流モデル」(学歴が親から子へ受け継がれ=伏流、それが表面上は階層の再生産として現れる)と呼ぼう。*19

さて、ここで少しばかり面倒くさい話をしておかなければならない。本記事では今まで、学歴と学校歴をまとめて「学歴」と呼んできたが、ここで吉川が「学歴」と名指しているのは語の本来の意味での学歴、卒業した学校段階を示すもの(中卒、高卒、大卒、院卒)としての学歴である。吉川が問題にしているのは、大学の細かい序列構造ではなく、高卒層と大卒層を分ける分断線である(が、本記事では細かい話には突っ込まない。詳しくは本書を読んでほしい)。

話を元に戻そう。「学歴伏流モデル」が正しい(現実のある側面を反映している)とするなら、二つの問いが浮かんでくる。①なぜ学歴が親から子へ受け継がれるのか、そして②なぜ学歴格差によって階層格差が生み出されるのか。言い換えれば、学歴の再生産と学歴による格差発生のメカニズムは、どんなものなのだろうか。

①なぜ学歴が親から子へ受け継がれるのか。このメカニズムを示した理論は数多ある(文化資本=文化的再生産論や、素朴な経済決定論、更に遺伝的決定論まで)。そのいずれも、現実のある部分を説明するものではあるだろうが、吉川が提示するのは「学歴下降回避仮説」である。これは、人々が望んでいるのは、「親より高い学歴へ上昇すること」よりも、「親より低い学歴に下降しない」ことであり、上昇移動は必ずしも望まれないが、下降回避は強く望まれる、という説である。そうだとするなら、大卒の親を持つ子は大学進学を強く動機づけられる一方、高卒の親を持つ子は、大学進学も「あわよくば」狙うが、高校進学さえできれば基本的に満足する、ということになる。

学歴下降回避仮説は、日本のメリトクラシーの変化(みなが競争へ巻き込まれる社会から、競争が上下に分かれる社会への変化)をうまく説明する。高度成長期の日本は高卒人口が爆発的に増加する高学歴化社会であり、上昇移動のチャンスが大きく学歴下降のリスクは小さかった(更に、社会全体が豊かになっていく最中の学歴下降は大きなリスクではなかった)。しかし現代は子が親より高い学歴を持つのが当たり前という時代ではない。こうした状況を吉川は「成熟学歴社会」と形容する。高学歴化社会において目立たなかった下降リスクが成熟学歴社会において顕在化したことで、学歴下降回避メカニズムが作動し始めた。このような状況においては、大卒の親を持つ子が選択的に競争へ加熱され、高卒再生産(親高卒→子高卒)、大卒再生産(親大卒→子大卒)という傾向が強まることになる。これはまさしく競争が上下に分かれるという事態である。苅谷の言う努力・意欲の「階層化」は、まさに高学歴化社会から成熟学歴社会へ移行した日本社会において、学歴再生産の傾向が強まっているという事態が引き起こしたものと言えるだろう。*20

②なぜ学歴格差によって階層格差が生み出されるのか。ここでは日本社会の特徴と、現代的変化から、その理由を探っていこう。まずもって(ヨーロッパ諸国のように)明確な階級を持たない日本社会において、階層を生み出す装置はほとんど学歴だけであり、実際に明治以降の日本の学歴社会=メリトクラシーは(本田らが新しい局面に来ていると指摘しているとは言え)大変強固であることが知られている。つまり、学歴と職業、到達階層は、今日においてもなお強い結びつきを持ち続けているのである。更に昨今の雇用流動化は、学歴による階層差を強める方向に働いている。簡単に言ってしまえば、雇用流動化は履歴書を提出する=自らの学歴を提示する機会を増やすが、就業機会に学歴差がある(=メリトクラシーが強固な)日本社会においてそれは、高卒層の世代内階層上昇(親から子へ階層が上昇するのではなく、当人が階層を上昇する)がますます難しくなるということを意味するのである。

さて、ここまで見てきたのは、メリトクラシーが大卒/高卒という学歴分断線を境にして、上と下に分かれていくという事態だった。次に見ていくのは、同じ大卒層の中でもメリトクラシーが上と下に分かれているという事態である。

参考までに、苅谷の研究との関係も図示しておこう。あらかじめ注意しておくと、吉川が本書で何度も指摘しているように、学歴と階層は分かちがたいものであり、実際には階層の指標として学歴を用いることも多々ある(苅谷の研究もまた親学歴を階層と読み替えている。本書p155を参照)。よってこの図はミスリーディングだが、着眼点の違いを強調した大雑把な図式ということでご了承願いたい。また「苅谷=機会不平等論」について補足しておくと、『大衆教育社会のゆくえ』は、図中の斜めの矢印(↘)が「学歴社会」論(↑)によって隠蔽されていたということを指摘しており、また『階層化日本と教育危機』は、斜めの矢印(↘)において、インセンティブ・ディバイドという中間項が存在すると指摘している(つまり斜めの矢印(↘)を「親階層→意欲格差→子学歴」という風に分解している)。

吉川徹『学歴と格差・不平等』東京大学出版会、2006→2019(増補版)

本書の内容を、より最近のデータを基にして一般向けに語り直したのが吉川徹『学歴分断社会』ちくま新書、2009である。

推薦はマス選抜の装置である:中村高康『大衆化とメリトクラシー』2011

さて、そもそもメリトクラシーとは、能力 (実際には教育における競争) によって選抜を行う仕組みであった。これは、生まれや属性による選抜、あるいは推薦による情実的な選抜から一歩進んだ、近代的な選抜の仕組みである。特に日本のメリトクラシーにおいては、手続き平等(形式的に標準化された記述試験を一斉に行う)が強く求められてきた、ということは先にも述べた。

この文脈を踏まえると、近年日本において推薦入試やAO入試、あるいは調査書重視といった選抜のあり方が拡大しているという事実は、奇妙に見えてくる。ある意味で前近代的な、公平さ(手続き平等)も担保されない選抜方式が、現代日本によみがえるという事態は、いったいいかにして生じたのか。このパラドクスを、「メリトクラシーの再帰性」*21と「マス選抜」という視点から説き明かしたのが、中村高康『大衆化とメリトクラシー』である。

「メリトクラシーの再帰性」とは何か。本記事ではここまで、メリトクラシーは能力を基準にした選抜であり、実際には教育における競争=学歴競争という形をとる、としてきた。しかしよくよく考えてみると、テストで能力を測定することなどできるのだろうか。いや、そもそも能力を完璧に測定することなどできるのだろうか。それは恐らく不可能であろう。テスト、学歴(を含むあらゆる能力指標)は、能力の暫定的な指標に過ぎないのである。しかし暫定的なものであるがゆえに、「それは真に能力を測っているとは言えない!」という文句がつくこと、能力の測定基準が問い直されることは避けられない(本記事でも再三取り上げてきた学歴社会批判、受験競争批判は、その典型である)。この、メリトクラシーは常に暫定的であるがゆえに、厳しく問い直される運命にあるという性質を、中村は「メリトクラシーの再帰性」と呼ぶ。

メリトクラシーの再帰性は、教育の大衆化の中で高まっていく。ここで具体的な時代状況に目を向けよう。1960年代半ばは団塊の世代が大学受験を迎える時期であり、加えて進学率も劇的に上昇した時期であった。つまり大学受験へ参加する人口が急増した時期だったのである。受験人口の増加、競争倍率の上昇は、より多くの子どもが、より厳しい受験競争へと駆り立てられるという状況を引き起こし、激しい受験競争批判が巻き起こった(=メリトクラシーの再帰性が高まった)。このような状況の中で、競争=学力試験とは異なる選抜制度として、推薦入試が登場したのである。*22

その後教育の大衆化が更に進んでいくのに連動して推薦入試も拡大していき、現在では私大入学者のおよそ半分、大学入学者全体の約4割が推薦やAO入試により入学している。もはや日本のメリトクラシーを、竹内『日本のメリトクラシー』が描き出すような、エリート選抜の論理が希釈化され大衆レベルにまで行き渡った(みながそれぞれのレベルに応じた競争に参加する)状況と見なすことはできない。60年代頃から、教育の大衆化に伴って、エリート選抜の論理とは異なったマス選抜(の論理)が登場してきており、日本のメリトクラシーは、競争的(競争加熱的)な側面=エリート選抜と、非競争的(競争緩和的)な側面=マス選抜とに分かれていったのである。

思えば、苅谷『階層化日本と教育危機』が批判していた(現状とかけ離れた)受験競争批判は、「受験競争によって子どもたちは勉強し過ぎている」という認識を基にしていた。本書の指摘によれば、これは(マス選抜の側面が大きくなりつつあった)大衆化した日本の受験競争を、エリート選抜の論理によって捉えてしまったがゆえに生じた誤認識と言えるだろう。更に本田『多元化する「能力」と日本社会』が指摘する「ハイパー・メリトクラシーの大合唱」という言説状況も、メリトクラシーの再帰性の作動によるものと言うことができる。

大学受験競争は、上(競争的部分)と下(非競争的部分)に分かれてきている。よしあしはともかくとして、私たちはまずこの事実を受け止め、一面的な競争観(エリート選抜)を脱さなければならない。そして、これからも日本のメリトクラシーの実態や変化を丁寧に捉えていく必要があるだろう。

先にも註で挙げた中村高康『暴走する能力主義』ちくま新書、2018は、本書によって得られた知見を基に「新しい能力」論を分析したもので、トピックは微妙にズレるが基本的に本書を一般向けに語り直したものと言ってよい。

少し長いまとめ

メリトクラシー研究史の整理

冒頭に掲げたストーリーに沿って以上の研究を整理しておこう。

日本のメリトクラシーは、「みんなが競争に参加する」という特徴を持っていた(→竹内『日本のメリトクラシー』)が、そこには欺瞞が潜んでいた(→苅谷『大衆教育社会のゆくえ』)。しかし次第に、「競争が上と下に分かれる」(→苅谷『階層化日本と教育危機』、吉川『学歴と格差・不平等』、中村『大衆化とメリトクラシー』)、「競争の基準が多様化する」(→本田『多元化する「能力」と日本社会』、中村『大衆化とメリトクラシー』)という現象が起こり、日本のメリトクラシーは変容していった。

また、メリトクラシーを学歴ゲームと言い替えると、各研究の視点の異同がクリアになる。

苅谷『大衆教育社会のゆくえ』『階層化日本と教育危機』と吉川『学歴と格差・不平等』は、階層格差という視点から学歴ゲームを考察している。一方、竹内『日本のメリトクラシー』と中村『大衆化とメリトクラシー』は、学歴ゲームのルール自体を考察している。また本田『多元化する「能力」と日本社会』と中村『大衆化とメリトクラシー』は、学歴ゲームとは異なる新しいゲームが登場している、という認識を共有していると言えるだろう。

一応、本記事の弱点も確認しておくと、各研究を乱暴に単純化してしまっていることはもちろんだが、「教育の外側の要因」への言及が少ないという点が挙げられる。特に苅谷や吉川が強調する高度成長期、一億総中流(幻想)や、「失われた10(20,30)年」と(つまりは社会全体のパイの問題と)、教育との関わりあいについて、きちんと述べることができなかった。それよりも問題なのは、戦後日本における「教育の大衆化」という視点(これはまた、苅谷、吉川、中村の研究の中心的な問題意識でもある)をハッキリ提示できず、各所で必要に応じて言及する形になってしまったことだろう。むしろ、教育の大衆化という切り口で各研究を概観し方がよかったのではないか、と今更思い始めている。更に、ジェンダー格差や地域格差の問題について全く触れられなかった。どれも筆者の無能力と知識不足によるものである(ごめんなさい)。いずれにしても、本記事は一つの(やや不正確な)見取り図に過ぎないので、「これはひどい」という点があれば批判してほしいし、あるいはもっと正確な見取り図を書いてくれればと思う。

メリトクラシー研究史から何を学び取るべきか

さて、この研究史から私たちは何を学び取るべきだろうか。それぞれの研究について詳しく検討していく時間はないが、ここでは筆者の意見をざっくりまとめよう。

まず、メリトクラシー(≒学歴社会、教育における競争による選抜の仕組み)は一概に否定されるべきものではない。メリトクラシーは、血縁や属性によって社会的身分が直ちに決定されてしまう仕組みよりもはるかにマシである(付言すれば、日本のメリトクラシーの公正さ=手続き平等も、ある程度は評価すべきである)。*23そして事実のレベルにおいても、メリトクラシーは容易に手放せるものではない。メリトクラシーは近代社会の基盤部分にガッチリと組み込まれた選抜のシステムであるからだ。実際、私たちはメリトクラシーを手放した社会というものを容易に想像できないはずである。

更に、メリトクラシーの否定が、メリトクラシーよりも一層苛烈な努力を個人に要求し、かつ曖昧な(公正でない)基準で個人を選抜するハイパー・メリトクラシー(というより、社会におけるハイパー・メリトクラシー的な領域の拡大)を呼び込むならば、むやみにメリトクラシーを否定する言説からは少し距離を取るべきだろう。メリトクラシーの否定自体、メリトクラシーの再帰性がもたらす、(後期)近代社会における必然的な展開である、ということに自覚的になる必要もある。

また、今あるメリトクラシーが必ずしも私たちの「学歴社会」イメージと合致するような素朴なものではない、ということにも留意すべきである。私たちはしばしば教育をエリートの論理で語るが、大学一つとってみても、必ずしもエリートの論理だけでは語れない局面に来ている(現代日本は同世代人口の約半分が大学へ進学する社会である)。メリトクラシーにおけるマス選抜の部分、マス選抜の論理を考慮しないと、実態とはかけ離れたメリトクラシー批判に終始してしまうだろう。

さて、ここまで概ねメリトクラシーを擁護するような主張を展開してきた。しかしながら、今あるメリトクラシーを「完全に公正で機会平等な選抜の仕組み」と考えるのも、当然ながら大間違いである。努力信仰、手続き平等信仰の強い日本社会、特に高卒層と大卒層が相互の存在を認知しづらくなってきている学歴分断社会(吉川)となった近年の日本社会においてはとかく忘れられがちだが、依然として階層による教育格差、機会不平等は存在するし、努力自体にも階層差が生じているという現状がある。学歴再生産の傾向も依然根強い。*24大枠としてメリトクラシーを認めたとしても、その限界(機会不平等)には常に注意を払い続ける必要がある。*25

もっとも、機会不平等に気を取られすぎて、従来的な学歴社会批判が皆無になってしまうという事態も、また避けるべきである。つまり、学歴取得後の不平等にも、我々は気を遣うべきである。*26メリトクラシーを認める以上、学歴によってある程度の格差が生じることはやむを得ないし(そもそも、最低限大学の学費+4年間働かないことの機会費用を回収できる程度の賃金差がなければ、大卒学歴そのものが成立しない)、社会全体の厚生を高めるためにはそれが望ましいとすら言えるかもしれない(能力による地位配分は、より効率的な社会運営に繋がり得る)。だからと言って、あらゆる格差が認められるわけではない。

例えば現代日本社会おいては、高卒層が不利な状況に立たされすぎているという問題がある。*27しかし機会不平等を問題視する視線はしばしば、この問題を不可視化する。教育格差言説や文化資本言説が増えてきた昨今だからこそ、「では完全な機会平等が実現されたとき、そこに問題はないのか?」という問いかけが重要になる。*28

誰もが公正なスタートラインで椅子取りゲームに参加できるようにしよう、ということはもちろん大事である。が、椅子の数が限られている以上、椅子に座れなかった人々をどうするか、という問題も同じくらい大事である。「機会平等な社会へ」という言葉は、「みんなで幸せになろうよ」(©パトレイバー)*29という共存共栄の合言葉とセットで用いるべきだ。

しかし、ここまできても釈然としないという読者も多いだろう。「機会不平等や学歴不平等が是正できたとしても、そもそも人を序列付けするような仕組みが間違ってるのでは?」という声が聞こえてきそうである。むろんこのような問題意識は重要だが、筆者はむしろ以下のように問いかけたい。それはメリトクラシー自体の問題なのか? メリトクラシーの位置づけの問題、メリトクラシーに対する私たち(社会)のまなざしの問題ではないのか? と。確かに学歴で人が品定めされるような社会は不健全である。しかしそれは、メリトクラシーが社会の中で過剰に意味を持ちすぎているという事態であり、批判されるべきはメリトクラシーそのものではなく、メリトクラシーに過剰な意味を与えてしまう社会だろう。求められているのはメリトクラシーを捨てることではなく、むしろメリトクラシーを社会の中で適切に位置づけること、そのために議論を深めることではないだろうか。

筆者自身は、学歴とそこそこ・ほどほどにお付き合いしていくこと、適切な距離感を保つことが重要であると考えている(それができたら苦労しないよ、という話ではあるが)。私たちは学歴に過剰な社会的意味付けを与えるべきではない。しかし、学歴にはなんの社会的意味もない、と言っておけば万事解決するわけでもない(キレイゴト=学歴無意味論は、しばしば不正確だが根強い「ホンネ」=学歴至上論と表裏の関係にある)。本記事は、そうした世の学歴語りの両極端さ(一方で学歴が至上価値とされ、他方で学歴は不要とされる)を批判し、もう少し中庸を目指そうよ、と呼び掛けるものでもある(うう、なんだか曖昧で凡庸な結論で終わってしまった)。*30

参考文献、というか申し訳程度のブックリスト

本記事の元ネタは

稲葉振一郎『経済学という教養』2004(東洋経済新報社)→2008(増補、ちくま文庫)

の第二章と、

の序章で、どちらもメリトクラシー研究にスッキリとした見通しを与えていてオススメ。前者は一億総中流(幻想)とその崩壊という文脈に、竹内と苅谷の研究を位置づけたもので、本記事自体がこれのアップデートを試みたものと言える。後者は学歴競争の変質という観点からメリトクラシー研究史をまとめている。

また教育社会学の手頃な入門書を2冊挙げておこう。

中村高康・吉川徹『学歴・競争・人生』日本図書センター、2012

は、本文でも紹介した2人の教育社会学者が、自身の研究を高校生向けに語り直したもの。むやみな学歴煽り(東大目指せ!)や学歴不要論(今の世の中学歴なんか関係ない)に惑わされず、学歴とクールに付き合うためにも一読をオススメする。ちなみに本書は「どう考える?ニッポンの教育問題」シリーズの一冊。このシリーズからは広田照幸・伊藤茂樹『教育問題はなぜまちがって語られるのか?』日本図書センター、2010という本も出てるが、こちらは教育をダシにした社会科学入門といった趣。

苅谷剛彦『学校ってなんだろう』1998(講談社)→2005(ちくま文庫)

こちらは中学生向けの文体で教育に関するトピック全般について扱っている本。最後の第8章でメリトクラシーが取り上げられてる。

また苅谷は大学の新入生向けブックリストに必ず挙げられてる「知的複眼思考法」講談社+α文庫、2002の著者でもあって、そちらにも偏差値の話とかがチラホラ出てくる。

手頃によめる教育社会学の新書、文庫をまとめてくださっている方がいたのでご紹介。新書・文庫で読む教育社会学ブックリスト - スシオロジ

教育社会学のテキストも2冊挙げておこう。

苅谷剛彦他『教育の社会学』有斐閣アルマ、2000→2010(新版)

こちらはご存じ定番の入門テキスト。本記事との絡みで言えば苅谷が担当している最後の章(Part Ⅳ)がメリトクラシーを扱っている。

片山悠樹他編『半径5メートルからの教育社会学』大月書店、2017

は、比較的最近のテキスト。上の『教育の社会学』よりも扱うトピックが多い(その分1章の分量は小さい)。第1章と第10章がメリトクラシーを扱ってる。

(12/4追記)中村高康/松岡亮二編『現場で使える教育社会学』ミネルヴァ書房、2021

本書は教育社会学全般のトピックを扱う教科書というよりは、教育格差にがっつり焦点を当てた教科書で、大学生のみならず教職関係者も想定読者としている。上の2つのテキストよりは堅いしボリュームもあるが、読みやすくはあるのでぜひとも手に取ってほしい。

以上ツラツラと本を挙げてきたが、筆者にとって一番思い入れがあるのは

である。そもそも筆者がこんな記事を書いてるのも、たまたま本書を読んで衝撃を受けたからだ。註でも触れたが、「階層と教育」研究や、「ゆとり教育」論争(学力低下論争)における苅谷の立ち回りは、研究者としてという以上に、人間として尊敬に値する。そしてまた、社会学に興味を惹かれつつ、「ちゃんとした学問なのか?」と不安を抱いていた筆者に、「かたぎの社会学」、「役に立つ(立ちうる)社会学」もあるということを教えてくれた点でも、深く感謝している。とにかく本書は、筆者のような素人を教育社会学ファンにまでさせてしまう力のある、現代の古典である。*31

*1:この語の初出は社会学者マイケル・ヤングが1958年に発表した小説『メリトクラシー(The Rise of Meritocracy)』であり、そこではメリット(=能力+努力)によって選抜が行われる仕組みと定義されている。が、実際にはもう少し多様な意味合いを含んだ(あるいは時間の経過とともに意味が付け加わっていった)語と考えるべきだろう。興味のある人は本田由紀「教育は何を評価してきたのか」岩波新書、2020の第2章や、苅谷剛彦他『教育の社会学 新版』有斐閣アルマ、2010のPartⅣなどを参照。また本記事では、学歴と学校歴を区別せずどちらも「学歴」と呼ぶことにする。

*2:本記事はあくまでこのストーリーに沿ったメリトクラシー研究の紹介であるから、ストーリーからはみ出すものは大事な論点であっても潔く言及していない。更にストーリーの起点を(天野郁夫や潮木守一、麻生誠ではなく)竹内の研究としていることに不満を覚える読者もいるかもしれない。言い訳にはなるが、筆者の能力・知識上の制約や、いちいち言及しだすと膨れ上がって「10分で分かる」という趣旨に適わなくなるという事情を汲んでほしい。一応参考までに、このストーリーの前史にあたるものとして天野郁夫『教育と選抜の社会史』1982→2006(ちくま学芸文庫)を挙げておく。

*3:本記事はあくまでメリトクラシー「研究史」の概説なので、データを基に日本のメリトクラシーの現状を示すようなものではない。そちらに興味がある読者は、松岡亮二『教育格差』ちくま新書、2019をどうぞ。

*4:竹内の研究によれば、偏差値は学力上位を焚きつけ(加熱し)、下位に諦めをもたらす(冷却する)、という一般的見解は一面的な見方であり、実際は下位を分相応の競争へと焚きつけている(再加熱している)。とはいえ、「再」加熱と言うからには一度冷却を経ているわけで、その冷却の側面に焦点を当てたのが、竹内洋『立志・苦学・出世』講談社現代新書1991→講談社学術文庫2015である。

*5: ちなみに竹内は、②機会の不平等が顕在化しないことについて、学歴不平等=トーナメント幻想への注目によって機会不平等、階層格差が見落とされたとしているが、苅谷がより精緻にその仕組みを検討しているので、本文では触れなかった。それも含め、大変目配りの良い(就職や企業内昇進についても射程に含める)竹内の研究をこのように要約すること自体、非常に恣意的な操作であるが、分量やストーリーの一貫性、筆者の能力に鑑みてこのようなまとめ方にした。

*6:これは筆者が便宜的に作った用語で、苅谷が「能力主義的差別教育」観を生み出すものとして分析した日本に特有の平等観を指す。また苅谷は『階層化日本と教育危機』有信堂高文社、2001、および『教育と平等』中公新書、2009において戦後日本の教育における平等のあり方を詳しく検討しているが、筆者の能力と分量の都合上ここでは触れない。

*7:苅谷の指摘はもう少し入り組んでいる。苅谷のロジックは基本的に、当初は階層格差、機会不平等と結びついていた論点が次第に変質し、機会不平等を覆い隠すように働く、というものである(この点はすぐ後に触れる戦後日本型平等観の話ともパラレル)。どういうことか。教育が大衆的に拡大する以前の日本社会においては、学歴取得以前の不平等と以後の不平等へのまなざしがぴったりくっついていた。つまり、経済的事情で高卒/大卒学歴を取得できなかった(学歴取得以前の不平等=機会不平等を体験した)層が、高卒/大卒学歴を取得した層がいい目を見てる(学歴取得以後の不平等)という状況に批判の目を向けていたのだ。しかし高度成長と共に教育が大衆的に拡大してくると、経済的事情から高校/大学へ進学できないという状況は減っていく。つまり「家庭の所得=経済力と教育」の関連が事実として弱まっていくのである。この事実が、「階層と教育」の関連、つまり学歴取得以前の不平等の存在を見えにくくさせていった(しかし実際には、「家庭の所得=経済力と教育」の関連が弱まったとしても、「家庭の文化と教育」の関連が強まるなどして、「階層と教育」の関連は依然として存在したままだった)。人々は、学歴取得以後の不平等(=学歴社会)に目を向け、学歴取得以前の不平等(=機会不平等)に目を向けなくなった。

*8:ここでも苅谷の指摘はもう少し入り組んでおり、先の註で触れたように、当初は機会不平等と結びついていた論点が次第に変質し、機会不平等を覆い隠すように働く、というロジックで構成されている。すなわち、貧困が圧倒的なリアリティを持っていた高度成長期以前において、階層という客観的事実と差別感という主観的経験は確かに結びついていた。差別感を問題視することは、機会不平等を問題視することでもあったのである。しかし焦点はあくまで差別感に当てられていた。処遇の平等を求める戦後日本型平等観が台頭すると、差別感を生み出す一切の序列化への批判へと論点が変化し、機会不平等という客観的事実は無視されるようになった。

*9:「大衆教育社会」は大衆が競争に参加している事態を表現したものであるから、『大衆教育社会のゆくえ』も当然①を主要なテーマとして扱っている。が、苅谷の研究の力点は②に置かれていること、また竹内の研究を紹介したこととの兼ね合いから、本文では苅谷の①に対する回答には触れなかった。しかし「大衆教育社会」とは何かについて全く触れないのも忍びないので、ここで手短に説明しておこう。大衆教育社会は、教育の大衆化=量的拡大、メリトクラシーの大衆化=大衆レベルでの浸透、エリートの大衆性によって特徴づけられる社会である。非常にざっくり言えば、学歴社会観は学歴が安定した生活をもたらすとの認識から「メリトクラシーの大衆化」をもたらし、戦後日本型平等観は処遇の平等への志向によって①「教育の大衆化」を、②試験手続きの平等=形式的画一性をもたらす。そして②によりエリートと大衆の区別の曖昧化が起こる(=「エリートの大衆性」)。以上の事態から戦後日本社会は大衆教育社会となったと言える。ただしこの説明は粗雑もいいところなので、気になる方はきちんと原典に当たってほしい。また、先にも註で挙げた苅谷『教育と平等』は、大衆教育社会の生成過程を財政のロジックから辿ったものだが、『ゆくえ』より読むのに骨が折れる。苅谷剛彦・山口二郎『格差社会と教育改革』岩波ブックレット、2008には『教育と平等』の内容を扱った講演の書き起こしが収録されているので、そちらから入るとよいかもしれない。

*10:ここで断っておかねばならないのは、以上の竹内と苅谷の研究はともに日本のメリトクラシーの完成期を扱っているものではあるが、末尾においてその変容に言及している(そもそも苅谷は日本のメリトクラシーの「ゆくえ」、「ゆらぎ」を問題にしている)ということだ。しかし変容、「ゆくえ」が本格的な研究テーマとなるのは、これ以降のことである。

*11:さきにも挙げた竹内洋『立志・苦学・出世』講談社学術文庫、2015に収録されている「アフター大衆受験圧力釜社会論」で竹内は、みんなが競争に参加する大衆受験圧力釜社会において登場した冷却イデオロギー(学力大事じゃないイデオロギー) が次第に前景化していった事態について、「冷却イデオロギーが学力ノン・エリート消費用の顕教となり、学力大事が勉強エリート専用の密教になったころから、生徒の階層による教育格差や学力格差がいわれるようになる」(p194、強調は筆者による)と、卓抜な比喩を用いて分析している。この認識は苅谷の研究と合致するものである。

*12:今では信じられないことだが、当時世間は文科省がついに本気で改革に乗り出したと、「(狭義の)ゆとり教育」を支持するムードであり、学力低下論者は圧倒的な劣勢にあった。理想論や印象論が先行する中で、まずデータに裏付けられた説得的な主張を行い、更に階層差への注目を呼び掛けた苅谷の立ち回りは、社会学は社会に対して何ができるか、ということの一つのモデルケースになっていると思う。市川伸一『学力低下論争』ちくま新書、2002で背景知識をさらった後で、苅谷剛彦『教育論争はなぜ不毛なのか』中公新書ラクレ、2003に収録されている苅谷へのインタビューを読むと、そこらへんの事情が掴めるだろう。そんなのめんどくさいというものぐさ者には、NHKが公開してるこんなアーカイブがオススメ。苅谷 剛彦さん|証言|NHK 戦争証言アーカイブス 戦後日本のあゆみ

*13:本書のようにメリトクラシーの変容、能力観の変容に焦点を当てた研究は他にもある。例えば岩木秀夫『ゆとり教育から個性浪費社会へ』ちくま新書、2004が展開している、エリートはグローバル・メリトクラシー(国際規模で展開されるメリトクラシー)へ、大衆はイディオシンクラシー(大衆がそれぞれの個性を元手に「動物的」に満足する)へ向かうという議論や、P・ブラウンの議論を受け耳塚寛明が『教育格差の社会学』有斐閣アルマ、2014などで展開しているペアレントクラシー(親の所得と教育期待で子の教育達成が決まるメリトクラシー)の議論などである。しかしここではやはりその代表選手であり、またある程度人口にも膾炙しており、かつ議論の見通しもよい「ハイパー・メリトクラシー」を取り上げた。

*14:ちなみに、苅谷剛彦も先に挙げた『階層化日本と教育危機』、『教育改革の幻想』において「新しい能力」論に言及しているが、本記事ではストーリーの見通しのよさを優先して触れなかった。苅谷『階層化』におけるインセンティブ・ディバイドという概念はそもそも、内発的動機づけを称揚する「新しい能力」論が外発的動機づけを弱め、意欲の階層差を生じさせたのではないか、ということを指摘したものである。

*15:むろん臨教審=1984年以前から、ことによると戦前からそのような議論はなされていた(だろう)が、ここでは教育界における象徴的なイベントとして臨教審を取り上げた。それにしても、我々は少なくとも40年近く、「先行き不透明な時代」だ、「新しい能力」を育てる教育が必要だ、と言い続けてきた、という事実は注目に値する。中村高康『暴走する能力主義』ちくま新書、2018は、本記事でも後に紹介する『大衆化とメリトクラシー』によって得られた知見を基に、「新しい能力」論議が盛んになるメカニズムを分析している。

*16:そのような状況において母親の教育役割が肥大化し(「パーフェクト・マザー」圧力)、ひいては女性のライフコースがそれに規定されてしまう。ハイパー・メリトクラシーは、子どもだけでなく母親、更に女性の生き方にまで強い影響を及ぼす事態なのである。

*17:一例として、大学入試改革の一環として登場した(が結果的には導入されなかった)JAPAN e-Portfolioという評価システムが挙げられるだろう。大学がJAPAN e-Portfolioを活用することで、受験性の高校在籍時の活動記録を参照し、テストでは測れない主体性などの要素を把握する、というシステムは、高校生活をまるごと受験に捧げさせ、結果的に主体性を奪うものとして働きかねない危うさを持っていた。それはまた、「手続き平等」すらかなぐり捨て、不透明な選抜基準を導入するものであり、竹内『日本のメリトクラシー』が指摘した「ご破算型」選抜を困難にするものでもあった。従来のメリトクラシー(≒学歴社会)への批判的な視線が、更に息苦しい社会を呼び込むという格好の例である。

*18:やや強引に敷衍すれば、「勉強だけではダメ」という言説は、ある時代までは勉強(を至上とする価値観)を相対化する働きを持っていたかもしれないが、現代においては勉強による競争(=メリトクラシー)よりも更に厳しい競争を呼び込み、激化させるものでしかなくなっている、ということを本田の議論は示唆していると言えるだろう。

*19:繰り返すが、学歴媒介モデルと学歴伏流モデルは相互に排他的ではなく、実際にはどちらも現実のある部分を説明しているものだろう。吉川が言っているのは、学歴媒介モデルではなく学歴伏流モデルを視座の中心にした方がより現実を説明しやすい、ということである。

*20:吉川はのち『学歴分断社会』において、近年学歴再生産傾向は緩やかながら弱まっているとしている。しかし依然として学歴再生産家庭がマジョリティである状況は変わっていない。

*21:ここでの「再帰性」はむろん社会学者アンソニー・ギデンズの議論を参照したものである。中村は本書第1章において再帰性概念について詳しく検討し、後期近代においては自己再帰性と制度的再帰性が高まるとしているが、本記事では制度的再帰性しか扱っていない。

*22:推薦は制度的再帰性の高まりに、偏差値は自己再帰性の高まりに対応する装置であり、競争緩和的な推薦制度と競争過熱的な偏差値が実は同じコイン(後期近代における再帰性)の裏表だった、というのが本書のユニークな主張であるが、本文ではそこまで触れられなかった。加えて言えば、竹内『日本のメリトクラシー』でも触れたように、偏差値には競争緩和・冷却的な側面、「柄相応競争」を可能にする側面があり、マス選抜を可能にする装置でもあった。

*23:2018年に発覚した医学部不正入試問題(大学が女子受験者を不利に扱っていた問題)などを見るにつけ、そうした手続き平等も幻想だったのではないか、と思わされた読者も多いと思う(筆者もまた同感である)。この点については今後更に検証されていく必要があるだろうが、昨今の大学入試改革などがタテマエ上の手続き平等すら踏みにじりかねない危うさを持っていることにも注意が必要だろう。

*24:悲しいことだが、本記事を読んでくれる読者のほとんどはいわゆるエリートの人々だろう。ここまで機会不平等の話を散々されて不愉快に思った人もいるかもしれない。しかし、機会不平等が存在することは別にあなたの(学歴取得のための)努力を否定しない。あなたは確かに人より努力して今の地位についたのだろう。しかしそれと同時に、恐らくあなたは相対的に恵まれた条件を持っていたのである。あなたはその努力に自信を持ってよいが、競争においてあなたより下位にある人々を、努力が足りないと批判したり、バカにしたりすべきではない。

*25:もっとも、近年ネット上で、教育格差言説や文化資本言説がよく見られるようになってきたので、機会不平等という点は思ったより多くの人々にとって「当たり前」のことなのかもしれない。またこの点(機会不平等)については、研究史ばかりでなく先にも挙げた松岡亮二『教育格差』ちくま新書、2019などで現状を確認することも重要だろう。

*26:本記事をここまで読んでくれた人は、「学歴取得後の不平等」にばかり注目する学歴社会批判を批判してきたんじゃなかったのかよ、と思うかもしれない。確かに苅谷『大衆教育社会のゆくえ』を取り上げた手前、「学歴社会批判」批判がメインのようになってしまったが、筆者としてはある程度の学歴社会批判はあった方がよい、というよりなければ不健全だと考えている。

*27:吉川は、高卒学歴は低学歴ではなく、「軽学歴」であるとし、高卒で社会に出る若者を日本社会はもう少し厚遇すべきだ、と主張している。更に一歩進んで、学歴再生産自体、一概に悪いものとは言えないとしているが、これはやや先鋭的な議論なので本文では取り上げない。

*28:さて、この箇所はある意味で、新自由主義=ネオリベ批判言説と重なり合う。筆者は思考停止的なネオリベ批判言説とは(もちろんネオリベ言説とも)距離を取りたいと思っているので、一応視点の異同を示しておこう。いわゆるネオリベ批判言説が、機会平等の称揚に対する結果平等の擁護だとするなら、筆者の主張は、機会不平等の指摘に対して(ある程度の)結果平等も考えなくちゃね、と呼び掛けるものと言える。

*29:一応出典を示しておくと、ゆうきまさみ『機動警察パトレイバー1』小学館文庫、p145。もちろん文脈的に後藤隊長の腹黒さというかうさん臭さを示す言葉ではあるけど、ここではコンテクスト抜きのベタな言葉として受け止めてほしい。それに、(少なくともゆうき=コミックス版の)後藤隊長は「みんなの幸せ」考えてるし(こんなこと言うまでもないか)。

*30:読者に伝わっているかどうかは分からないが、筆者自身、日常生活の中で学歴の話が出てくればあまり気持ちいい気分にはならないし、いわゆる「学歴厨」には普通に引いてしまうたちである。さりとて安易な学歴不要論やメリトクラシーを否定する言説にもなんだかなぁと思ってきた。こういう微妙な距離感で学歴と付き合っている人、世に蔓延る極端な学歴言説に不愉快な思いをしている人は多いように思う。筆者は教育社会学の研究がもっと一般化することでそういう人が増えていけばいいなと思っているし、本記事もその一助となれば幸いである。

*31:ちなみに言うと本記事の裏テーマは、「かたぎの社会学」の存在を少しでも多くの人に知ってもらうことである。テレビや論壇、SNSで見かける「派手な社会学」、「文化左翼の別称としての社会学」とは違って、ちゃんと地道に社会学してる人たちもいるんだなぁと読者が思ってくれれば、それ以上の喜びはない。本記事は「派手な社会学」の存在を否定するものではないが、社会学のパブリックイメージがそのような形で固定化されること(の弊害)に対して危機感を抱き、そうした現状を変えようとするものではある。